- 2021-05-24

- 点击:12562

- 发布者:张德平

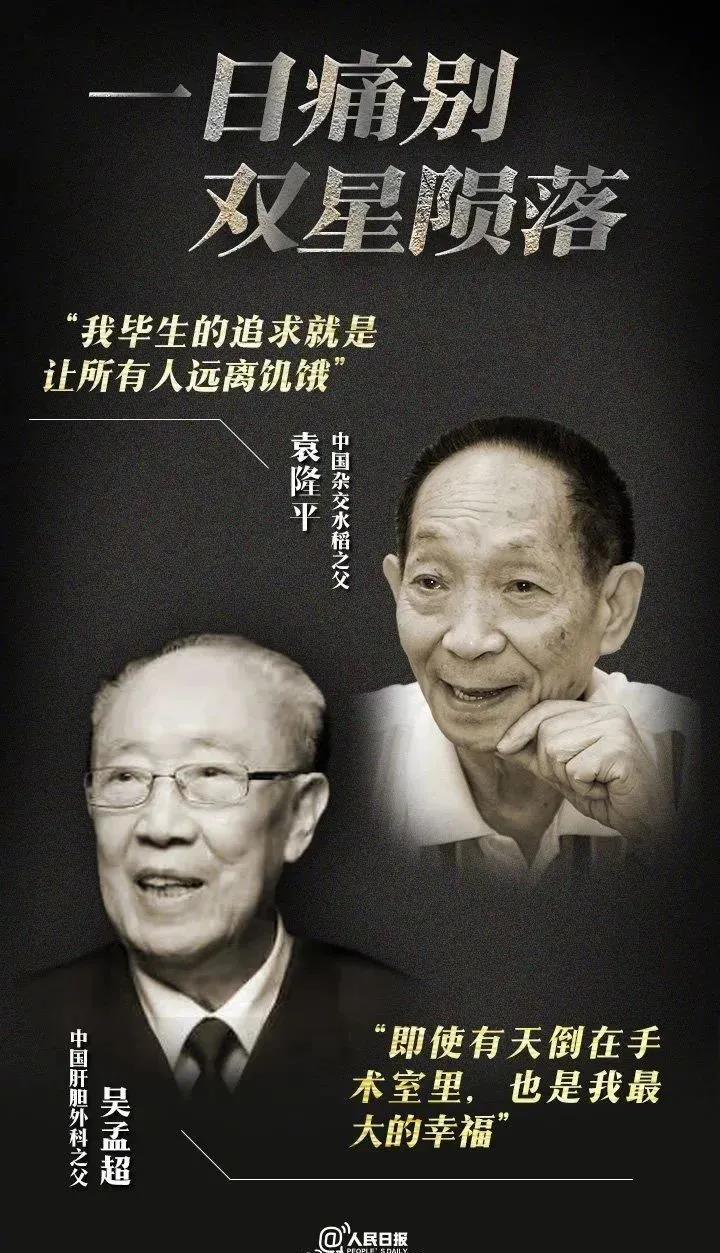

一天之内,吴孟超院士与袁隆平院士先后辞世。“双星”陨落,国人同悼。在互联网上,在微雨街头,在大学校园,人们不约而同献上敬意与哀思。

两位院士都是以身许国、品行高洁的科学家,是名副其实的民族脊梁,他们的贡献和事迹永远铭刻在共和国史册上。

对他们情真意切的自发悼念,是一种宝贵的社会风向标,是党的十八大以来持续强化核心价值观引领,持续立根塑魂、正本清源,从而春风化雨、润泽人心的鲜明体现。

崇尚英雄才会产生英雄,争做英雄才能英雄辈出,见贤思齐就能蔚然成风。

5月24日10时,“杂交水稻之父”“共和国勋章”获得者袁隆平院士遗体送别仪式在湖南省长沙市明阳山殡仪馆举行。

襄阳四中学子以这种方式表达对袁老的哀思和敬意——

有一种缅怀

是“感恩国士,吾辈奋进”

“听着您故事的孩童长大了

我们会顶起国家的未来”

“我们会继续努力

做到‘医食无忧’”

……

为缅怀英雄,接续奋斗,襄阳四中学生自发观看了共和国60周年献礼片《袁隆平》。这是我国第一部以农业科学家为主题的影片,再现了“杂交水稻之父”袁隆平进行杂交水稻“三系配套法”的研究,并取得成功的风雨历程。影片真实生动地展示了以袁隆平为代表的中国科学家心怀天下,造福人类的宏大抱负和信念坚定、矢志不渝、勇于创新、朴实无华的高贵品质。

“我有两个梦,一个是禾下乘凉梦,第二个是杂交水稻覆盖全球梦。”为了这两个梦,袁隆平毕生以祖国和人民需要为己任,以奉献祖国和人民为目标,一辈子躬耕田野,投身于杂交水稻事业,解决了中国乃至全世界的“吃饭”问题。出身书香门第的袁隆平,却与土地打了一辈子的交道。他用实际行动在“逆行”,凭一稻济苍生。

“人就像一粒种子。要做一粒好的种子,身体、精神、情感都要健康。种子健康了,事业才能根深叶茂,枝粗果硕。”襄阳四中学子纷纷表示,以后,我们会带着您的种子和梦想,继续奋斗,砥砺前行。

有一种追忆

是“承彼遗志,再攀高峰”

袁隆平院士曾说

“人就像一粒种子,要做一粒好种子”

无数青年被袁隆平院士的精神滋养

种子破土而出

定将根深叶茂、枝粗果硕

袁老,一路走好

从前日上午谣言到下午真正噩耗传来,我们终没能挽留住袁老。也许,他真的是在等我们吃完午饭吧。

袁老走了,他来时,世界很多地方是饥殍遍野;他走时,新中国乃至全球粮食问题得到了很大程度上的解决。所谓袁公千古,神农归仙,恰如其分。先生之风,山高水长,栽禾之德,世代难忘。

有人说,有些人伟大,伟大到甚至人们都忘记了他们同正常人一样有着生老病死。袁老已俨然活成了人们心中的神,这是应得的,也是应当的。不妨试问,袁老为何伟大?我想,袁老的伟大不仅在于培育出杂交水稻养活了人民,不仅在于袁老挽世间饥肠于温饱,更在于他在具备了一位科学家应具备的所有品质的同时,用生活的平凡抒写了生命的不凡。

袁老也是人,也是一位地地道道的农民,爱在田间散步,偶尔也拉拉小提琴,但他似乎这一生只为一件大事来——让国人牢牢端稳自己的饭碗,自己则可欣慰地在比树高的稻禾下乘凉,90余载光阴,70余载田间辛劳,此等毅力非常人可比拟。那时人们没有寄寓给他太大重任,他却把国家的重担挑给自己。因为他知道,民以食为天,他要做的,便是为天地立心,为生民立命。

放眼新中国,历史的功臣何止袁老一人。前人栽树,后人乘凉,“袁老们”用双手辛勤缔造出全新的世界,撕开历史的一隅,宏拓复强之基。正如网友所言,他们生而与时代争辉,身如萤烛之火却似日月星辰般灿耀,然则西沉后便不再升起,但他们的光芒所照之处也会遍布世界每一角落,进而唤醒沉睡大众的心灵。他们的存在才应该受到重视,因为,只有这样的一批批人,才能让社稷安康,济万世太平。

我想,社会各界对此,都应有一个全面的思考。

于国家,袁老给我们留下了什么?我们怎样更好的去传承?造福世界的技术、攻坚克难的勇气、乐观豁达的心态、低调谦逊的美德,还有他未竟的梦想……“风吹过稻田我就想起你”“以后,我们帮您把种子撒向更远方”……

于群众,究竟什么样的人可以称之为明星来追捧?我想,答案就在于“明星”二字:予世人以启明,化作照亮后人前行的星光。铭记是为了更好的前行,我们需要真正记住的,更不仅仅只有袁老、钟老、吴老这样的人,还有万千潜名工作,为祖国事业无私奉献的工作者、研究者。

于社会,崇敬英雄的风气塑造自不必说,我们也许还忽略了一点,那就是社会需要着重培养什么样的人,怎么培养?恐怕空喊口号,带有一腔三分钟的热情不会见多少成效。这值得社会中的每一分子去思考。

于媒体,我们不禁思索:新闻存在的意义是什么,是为了一点蝇头小利就胡乱带节奏,被别有用心者利用吗?如果新闻的真实性都不能保证,与之牢牢相关的社会公信力、新闻伦理规范又何去何从?时效与真实,我宁选择后者。

于后辈,我们更须铭记,时代的接力棒传到我们手中,前辈的嘱咐未能忘记,后代的赛道也须由我们开启。袁老的遗愿只能依我们来实现,而我也坚信,我辈定当自强,不负前辈嘱托,去开辟亩产1200公斤甚至更多的水稻。

英雄不敌岁月,国士可敬长年,公等遗风长存,则必存千古。待到我辈承彼之遗志,则定会攀上时代之巍峰。袁老等先生,一路走好,愿从天堂吹来的晚风,都会化作田间的稻香,久久不散。

最后,在网上转载到的,也希望大家能记住这样的一批人:

王绶琯院士于1月28日逝世,享年98岁

沈忠厚院士于2月5日逝世,享年93岁

周毓麟院士于3月2日逝世,享年98岁

程镕时院士于2月07日逝世,享年93岁

周又元院士于3月12日逝世,享年82岁

彭士禄院士于3月22日逝世,享年95岁

沈善炯院士于3月26日逝世,享年103岁

谢毓元院士于3月27日逝世,享年96岁

李京文院士于3月31日逝世,享年88岁

闵桂荣院士于4月28日逝世,享年87岁

刘兴土院士于5月6日逝世,享年85岁

夏德昭院士于5月20日逝世,享年104岁

杨伯达副院长于5月21日逝世,享年94岁

吴孟超院士于5月22日逝世,享年99岁

袁隆平院士于5月22日逝世,享年91岁

国士无双,望周知,且珍惜。

(作者:襄阳四中2020届高三(10)班毕业生曾靖淞同学,现就读于中央民族大学,特发此文沉重哀悼袁老)

禾下乘凉梦,仓满无饥恐

粒粒皆辛苦,后辈不敢忘

永远怀念袁爷爷,袁爷爷您一路走好

来源:人民日报、高二年级 编辑:张德平 审核:刘明国